リップル(XRP)とは、国際送金のプロセスをより効率化するために開発された暗号資産(仮想通貨)のことで、現行のSWIFTに代わる手段として期待されています。

長らくSEC(米証券取引委員会)との裁判がリップルの価格上昇への重しになっていましたが、2025年1月に就任したトランプ大統領への期待と裁判終結から、上昇が示唆されています。

そこで本記事では、仮想通貨リップル(XRP)の特徴・仕組みから歴史、将来性まで分かりやすく解説していきます。

話題になっているリップルへの投資を考えている人は、ぜひ最後までご覧ください。

- フルガイドを表示

リップル(XRP)とは?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 通貨名 | リップル(XRP) |

| ティッカーシンボル | XRP |

| 発行上限 | 1000億枚 |

| 発行年 | 2012年 |

| 運営企業 | リップル社 |

| コンセンサスアルゴリズム | XRP LCP(XRP Ledger Consensus Protocol) |

リップル(Ripple/XRP)とは、2012年に設立されたリップル社が開発し、国際送金の際の銀行間取引や個人間送金の迅速化と低コスト化を実現するアルトコインです。

従来の国際送金手段であるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)では様々な業者や銀行を中継する都合、手数料や時間がかかるのがネックになっていました。しかし、リップルを使うことで国際送金のこれらの問題を解決することが期待されています。

リップルの発行枚数は全部で1000億枚ですが、一般公開前に全てが発行済みとなっています。

リップル(XRP)の特徴・仕組み7選

国際送金を円滑にする目的で設計・開発されたリップル(XRP)を理解するために、ぜひ知っておきたい特徴・仕組みを7つ厳選しました。

- 高速な取引処理と格安な手数料を実現

- 独自のコンセンサスアルゴリズム「XRP LCP」

- 中央集権的な管理体制

- ブリッジ通貨としての機能

- 総供給量1000億枚が発行済み

- マルチシグ機能によるセキュリティ強化

- 金融機関との提携拡大

一つずつ解説していきます。

①:高速な取引処理と格安な手数料を実現

リップル(XRP)はミームコインと違い、国際送金の効率化を目的として開発された、実用性の高い仮想通貨です。その最大の特徴は高速な取引処理と格安な手数料を実現していることにあります。

まずは従来の国際送金システムであるSWIFTとリップル(XRP)の送金時間、送金手数料のレンジを比較してみます。

| 項目 | 送金時間 | 送金手数料 |

|---|---|---|

| SWIFT | 2〜5営業日 | 10〜50ドル |

| リップル | 3〜5秒 | 0.0002〜0.0004ドル |

従来は海外口座への送金に数日かかり、少額送金は手数料負けすることもあり現実的ではありませんでした。リップルを使えばこの問題を解決できます。

さらに主要仮想通貨であるビットコインとイーサリアム、リップル(XRP)の送金時間と、送金手数料も比較してみます。

| 通貨名 | 送金時間 | 送金手数料 |

|---|---|---|

| ビットコイン | 10〜60分 | 1.93ドル~3.68ドル |

| イーサリアム | 1〜15分 | 1.5ドル~3ドル |

| リップル | 3〜5秒 | 0.0002〜0.0004ドル |

リップルは送金が数秒以内で終えられるのに加え、毎秒1500件の取引を処理する能力を持ち、将来的にはVISAと同等レベルの毎秒24000件まで拡張可能とされています。またイーサリアムは取引量が多い時に取引手数料であるガス代が高額になる「スケーラビリティ問題」に直面していますが、リップルでは送金手数料も大きく引き下げることに成功しています。

この高い処理能力によりリップルは24時間365日、迅速かつ低コストでの国際送金を可能にしています。

②:独自のコンセンサスアルゴリズム「XRP LCP」

リップル(XRP)は大半のICO仮想通貨が持つブロックチェーンを採用していません。代わりに独自のコンセンサスアルゴリズムであるXRP LCP(XRP Ledger Consensus Protocol)を使用しており、これにより分散型台帳技術と送金時間の短縮化、低コストを両立しています。

XRP LCPは従来の仮想通貨で使用されるプルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work/PoW)やプルーフ・オブ・ステーク(Proof of Stake/PoS)とは全く異なるアプローチを採用しています。

XRP LCPの主な特徴は以下の通りです。

- 信頼されたバリデーター(検証者)による合意形成

- 仮想通貨マイニングが不要でエネルギー効率が高い

- 平均送金時間が約3〜5秒と高速

コンセンサスアルゴリズムであるXRP LCPをより理解するために、ビットコインの採用しているPoWと、イーサリアムのPoSをそれぞれ比較してみましょう。

| 項目 | XRP LCP | PoW | PoS |

|---|---|---|---|

| バリデータ選出方法 | 信頼できるノードリストから選出 | 計算力の競争による選出 | 保有量に応じたランダム選出 |

| 処理速度 | 高速 | 低速 | 中程度 |

| エネルギー消費 | 低い | 非常に高い | 中程度 |

PoWではマイナーが複雑な数学的問題を解く必要があり、処理に時間がかかります。PoSではステーキング量に応じてバリデータが選出され、一定数のバリデータの合意が必要になります。

これに対しXRP LCPは予め選定された少数の信頼できるバリデータのみが参加し、迅速に合意を形成することで高速な取引処理と省エネルギーを実現しています。ちなみにリップルは新規マイニングは不可能ですが、クラウドマイニングという仕組みを活用することで多通貨のマイニング報酬をXRPとして受け取ることができます。

③:中央集権的な管理体制

リップル(XRP)とは、ビットコインやIDO仮想通貨などとは異なり、中央集権的な管理体制を採用している仮想通貨です。この特徴はリップル社が実質的な管理主体となっていることに起因します。

リップルのシステムで取引の承認を行うバリデーターは、一般的なブロックチェーンのように誰でも参加できるものではありません。代わりにリップル社が認めた一部の銀行や金融機関のみが取引を承認できる仕組みとなっています。

またリップル社がリップル(XRP)の半分以上を保有し、その大部分をロックアップしているため、リップルの流通や価格に対して大きな影響力を持っています。取引に関わる事項やスペックの変更などは、すべてリップル社の指揮下で行われます。

この管理体制は、分散型システムよりも強力なリーダーシップの下で管理されたシステムを好む銀行や金融機関にとっては魅力的な特徴となっています。

しかしこの中央集権的な性質は、仮想通貨の本来の理念である分散化と相反するものであるため、批判の対象にもなっています。

④:ブリッジ通貨としての機能

リップル(XRP)は異なる通貨間の取引を迅速かつ効率的に行うことが可能な、ブリッジ通貨としての機能を持つ仮想通貨です。

通常国際送金では複数の中継銀行(コルレス銀行)を経由し各段階で手数料が発生しますが、リップルを介することでこのプロセスを簡素化できるのです。

例えば日本の口座にある日本円1万円分をイギリスの口座にポンドで送金する場合、

- 日本円をリップルに変換

- リップルを送金

- リップルをポンドに変換

この3段階のプロセスで完了します。

この方法の利点は取引時間の大幅な短縮と手数料の削減で、SWIFTでは1~5営業日、数千円程度の手数料がかかる所、リップルでは3秒〜5秒、約60円の手数料で済みます。

またリップルは流動性の提供にも貢献します。銀行や金融機関はリップルを保有することで、あらゆる通貨ペアの取引に対応できるようになります。これにより特定の通貨ペアの取引量が少ない場合でも、リップルを介することで円滑な取引が可能になります。

⑤:総供給量1000億枚が発行済み

リップル(XRP)の特徴的な点の一つに、誕生時点で既に発行枚数の上限である1000億枚が全て発行済みという状況があります。これはビットコインキャッシュなど多くの仮想通貨とは異なる特徴で、新規発行が行われないことを意味します。

この固定供給量はリップルの希少性を担保し、無制限な通貨供給によるインフレーションのリスクを回避しています。

しかし、リップルの全発行枚数の過半数を超える約630億トークンをリップル社が保有しているという事実は、投資家にとっては懸念事項でもあります。

一般に中央集権型の仮想通貨で一社が大部分を独占することに対して、以下のデメリットが考えられます。

- リップル社の経営悪化リスク:リップル社が大量のリップルの所有権を握っているため、リップルの価値はリップル社の企業価値と切り離せない関係にある

- 価格操作のリスク:リップル社が保有する大量のリップルを一気に市場に放出すれば需給バランスが崩れ、リップルの価格が大暴落する可能性がある

この状況に対しリップル社は2017年に信用確保のため、自社保有分の約90%を中立な第三者のもとでロックアップし、自由な売買を制限しました。

このロックアップされたリップルは毎月10億枚ずつ解除され、徐々に市場に供給されています。また国際送金毎に一部のリップルが消失することも希少性の向上に寄与しています。

この仕組みによりリップルの流通量が急激に増加することを防ぎ、市場価格の安定性を保つことが可能となっています。

⑥:マルチシグ機能によるセキュリティ強化

リップル(XRP)はマルチシグ機能を実装しており、これによってセキュリティを大幅に強化しています。マルチシグとは複数の秘密鍵を組み合わせてトランザクションを承認する仕組みです。この機能により単一の秘密鍵が漏洩しても、不正な取引を防ぐことができます。

リップルのマルチシグでは署名者リストを作成し、各署名者にウェイト(重み)を割り当てます。さらにトランザクションを承認するために必要な最小ウェイトを設定します。これにより複数の参加者間でアカウント管理を共有したり、重要度に応じて承認権限を調整したりすることが可能になります。

例えば企業がリップルを扱う場合、CEOに高いウェイト、複数の役員に中程度のウェイトを割り当てることで、重要度に応じた承認プロセスを構築できます。

また通常の取引にはレギュラーキーを使用し、緊急時のバックアッププランとしてマルチシグを設定することも可能です。

マルチシグ機能はリップルの管理におけるセキュリティリスクを大幅に低減できており、機関投資家や企業にとって魅力的な特徴となっています。

⑦:金融機関との提携拡大

リップル(XRP)は世界中の金融機関との提携を積極的に進めています。2024年時点で300以上の金融機関がリップル社の「RippleNet」を採用または検討しており、これはステーブルコインを含めた他の仮想通貨の追随を許さない数字です。提携数も日々着実に増加しています。

中でも特筆すべきは大手金融会社・銀行との提携です。バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレス、サンタンデール銀行、UBSグループなどの国際的な金融機関がリップルを活用しています。

アジア太平洋地域でも提携が進んでおり、日本では三菱UFJ銀行やSBIホールディングス、更には商社である三菱商事などがリップル社と協力関係にあります。

さらに中国の農業銀行や北京銀行、香港のスタンダードチャータード銀行など、アジアの主要銀行もリップルのブロックチェーンに参加しています。

これらの提携拡大は、リップルの技術が従来の金融システムと高い親和性を持つことを示しており、今後ステラルーメンとより差をつけていくと見られています。

チャートで振り返るリップル(XRP)の歴史と価格推移

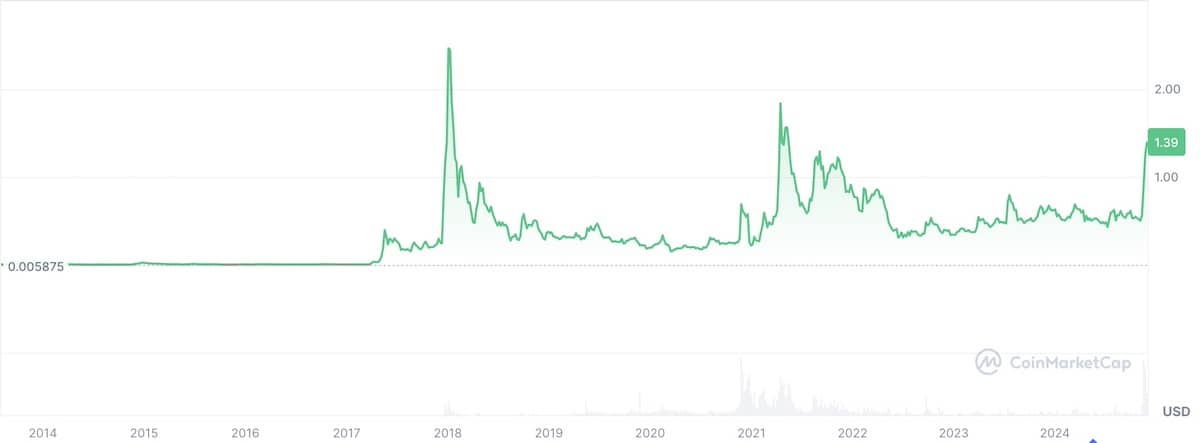

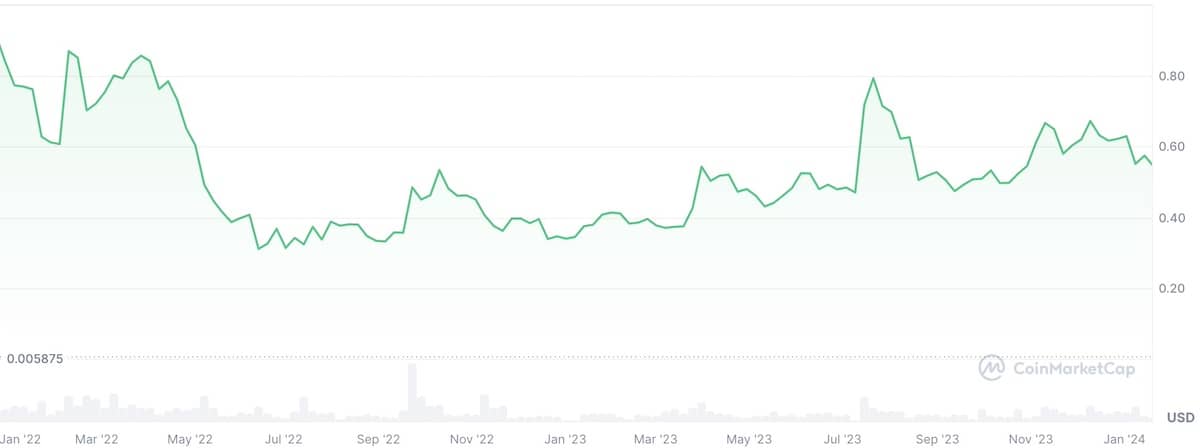

リップル(XRP)を含めた仮想通貨全般に投資する際は、その通貨にどんな歴史があり、それによって価格がどう推移してきたのかを知ることが大切です。ここでは仮想通貨リップルの歴史と価格推移を、CoinMarketCapから引用したチャートを見つつ、同時に振り返ります。

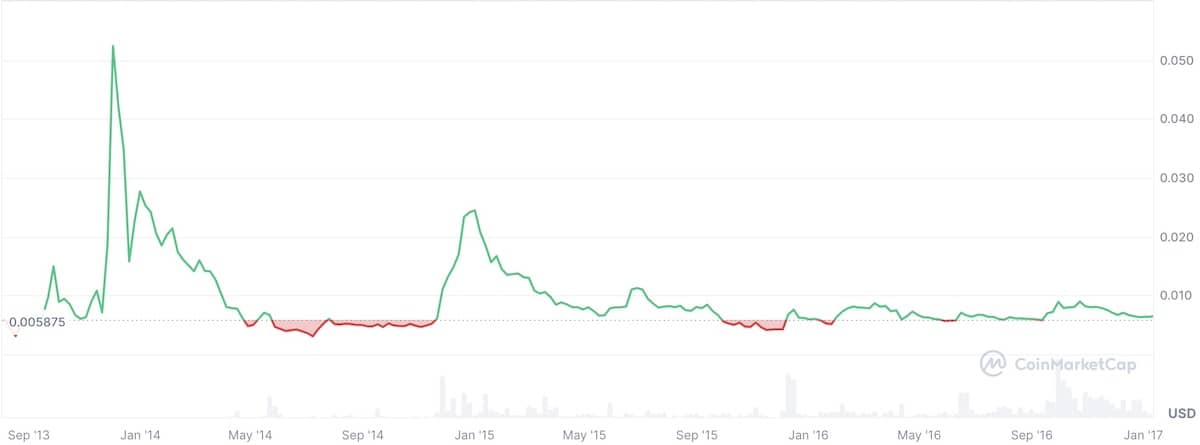

2013年〜2016年:黎明期の低迷

2013年2月、リップル(XRP)は0.0058ドルで取引を開始し、仮想通貨としてのリップルの歴史が幕を開けます。この時点で既に上限の1000億枚は発行済みとなっています。

同年9月、OpenCoinからRipple Labsへ社名変更が行われ、企業としての基盤が強化されました。この動きを受け、2013年末にはリップルの価格は0.05ドルと10倍に上昇。

2014年には共同創業者のクリス・ラーセンとジェド・マッカレブがリップルの大規模な寄付を行い、分配に関する重要な動きがありました。しかし7月には価格が0.003ドルまで下落し、最安値を記録しています。

2015年、リップル社がFinCEN(米国政府の金融犯罪取締ネットワーク)から銀行秘密法違反で70万ドルの罰金を科されるという出来事がありましたが、これを機にマネーロンダリング対策が強化されました。

2016年にはニューヨーク州からビットライセンスを取得し、従来の金融システムとの統合を進めました。この期間、リップルの価格は主に0.005ドルから0.009の範囲で推移し、大きな変動はありませんでした。

この時期は時価総額も流動性も草コイン並に低く、後の急成長に向けた重要な基盤作りの期間だったと言えます。

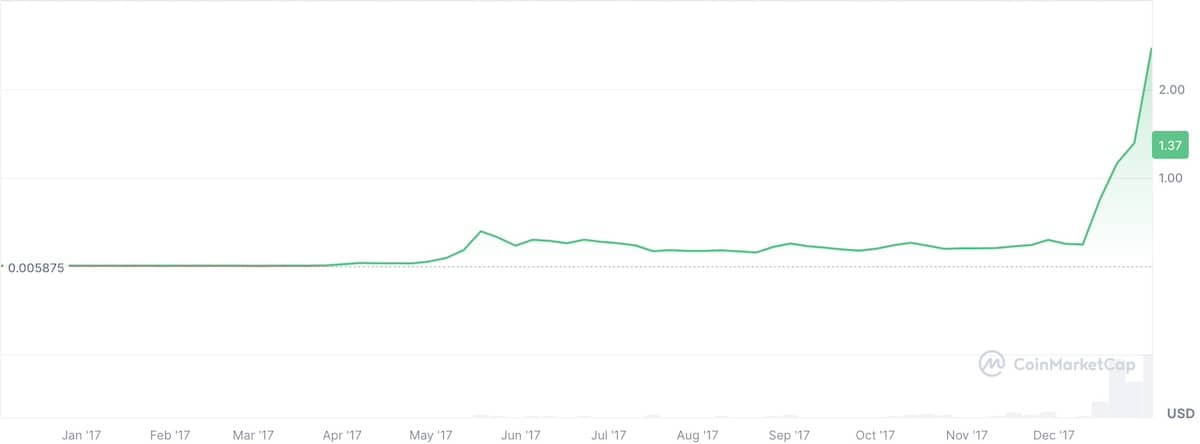

2017年:仮想通貨バブルによる急騰

2017年、リップル(XRP)は仮想通貨市場全体の急成長に乗って大きく価格が上昇することとなります。4月には改正資金決済法が施行され、上場予定の仮想通貨が続々登場したことも相まって、日本での投資熱が高まり始めました。

5月には日本国内で仮想通貨の税金に関する制度がより明確化されたことや、リップル社がリップルの売却を制限する「ロックアップ」を発表し、これが投資家に好感されて価格が上昇。

特に12月から翌年1月にかけて、リップルの価格は急騰しました。わずか1ヶ月で10倍以上に跳ね上がり、2018年1月には史上最高値となる1XRP=約3ドル(約400円)を記録。この急騰の背景にはリップルの高い実用性やSBIホールディングスなど大手金融機関との提携が評価されたことがあります。

この時期、リップルは「おすすめ仮想通貨」として多くの投資家の関心を引き、ビットコインに続く存在として期待されました。ちなみに日本国内で仮想通貨の買い方が一番検索された時期は、バブルの頂上である2018年1月となっています。

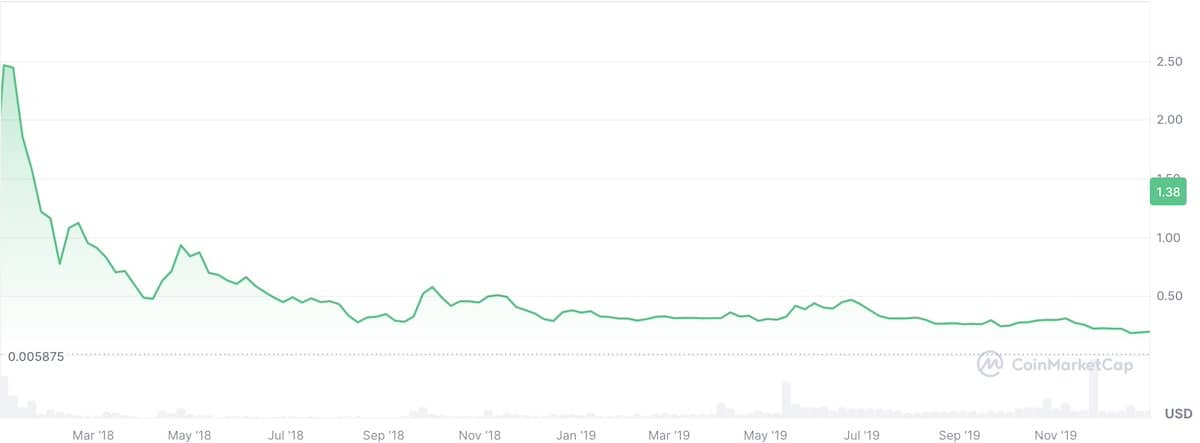

2018年〜2019年:バブル崩壊後の調整期

2018年初頭、リップル(XRP)は史上最高値の3.36ドルを記録しましたが、その後急激な下落に見舞われます。2018年末までにリップルの価格は仮想通貨市場全体の調整により、0.35ドルまで下落し、日本国内でも「仮想通貨はやめとけ」という風潮が広まることとなります。

この期間メルカリなどの大手送金会社がリップルのxRapidサービスの試験運用を開始し、サンタンデール銀行はリップル技術を利用した国際送金アプリをヨーロッパで展開しました。

しかしこれらの提携発表にもかかわらず、リップル社の創業者ジェド・マッカレブによる大量売却が影響し、リップル価格の下落傾向は続くこととなります。

2019年も市場の回復は限定的で、リップルは0.3〜0.4ドルの範囲で推移しました。

2020年〜2021年:コロナ禍での再上昇

2020年初頭、新型コロナウイルスの世界的流行により、リップル(XRP)を含む仮想通貨市場全体は一時的に下落。しかしその後の金融緩和政策やビットコイン半減期による仮想通貨市場全体への期待感から、リップルの価格は徐々に回復し始めます。

2020年11月、リップル社はCBDCの開発支援を目的とした「CBDC Private Ledger」を発表し、各国中央銀行との協力を強化。リップル保有でFLR(フレア)仮想通貨のエアドロップが実施されたことも重なり、価格上昇の一因となりました。

2021年初頭にはビットコインやIEO仮想通貨を筆頭に仮想通貨市場全体が急騰し、リップルもこの波に乗って4月に約3年ぶりの高値1.96ドルを記録します。しかし2020年12月にSEC(米証券取引委員会)からリップル社へ訴訟が提起されていたことが重しとなり、2018年につけた最高値3.36ドルを超えることはありませんでした。

SECの訴訟はその後数年にわたり、リップルの価格上昇を阻む要因となります。

2022年〜2023年:SEC訴訟の影響と価格変動

2022年から2023年にかけて、リップル(XRP)の価格はSECによる訴訟の進展に大きく影響されました。2022年前半は訴訟の不確実性、後半はFTX破綻から価格が低迷しましたが、2023年7月に連邦裁判所のアナリサ・トーレス判事は、リップルの一般投資家向け販売は証券法に違反しないと判断し、リップル社に部分的勝訴をもたらしました。

この判決を受けリップルの価格は急騰し、一時的に1ドルを超える水準まで上昇。しかしSECが機関投資家向け販売については証券法違反と判断したことから、完全な勝利とはならず、価格の上昇は限定的でした。

その後SECが控訴する可能性が浮上し、リップルの価格は再び不安定に上下することとなります。

リップル(XRP)の最新動向

以下では、直近のリップル(XRP)の最新動向を新しい順に掲載していきます。

進展があり次第、随時追記していくため、ぜひ本記事をブックマークして定期的にチェックしてみてください。

2024年12月2日:時価総額第3位に浮上

2024年12月2日、リップル(XRP)が24時間で28%の価格上昇を記録。時価総額でソラナ(SOL)とテザー(USDT)を超えて第3位にランクインしました。

上昇の背景には、下記でご紹介する米SEC委員長ゲンスラー氏の解任と次期大統領に選出されたトランプ氏が影響していると考えられます。この他にも、複数の金融機関がXRPベースのETF申請を行っている点も影響の一つといえるでしょう。

2024年11月21日:SECゲンスラー委員長の辞任発表

2024年11月21日、米SECはゲーリー・ゲンスラー委員長の退任を声明で発表しました。ゲンスラー委員長とリップルの関係性は以下のとおりです。

- 2021年4月の就任以来、投資家保護を重視し、仮想通貨業界への厳格な規制を実施

- リップルなどを有価証券と見なし、SEC登録を要求する姿勢を維持

- リップル社とSECの法的争いは2020年から続いており、2023年7月の判決では部分的にリップル社の勝訴に

退任の決定は、トランプ次期大統領の公約(就任初日でのゲンスラー解任)が背景にあり、現在後任の人選が進められています。リップルを含む仮想通貨業界における規制環境の変化が期待されています。

2024年11月6日:米大統領選、ドナルド・トランプ氏当選

トランプ新政権への期待感もリップルには好材料となりました。トランプ政権下での仮想通貨業界への規制緩和期待や、ビットコインマイニングの推進などがリップルの価値上昇を後押ししています。

リップル(XRP)の今後の見通し・将来性

2024年後半にプレセール仮想通貨の如く価格が急騰しているリップル(XRP)ですが、「今後のリップルはどうなるんだろう?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

ここではリップルの将来性を占う上で気にしておきたい視点を5つ紹介します。

- リップル社とSECの裁判動向

- 国際送金市場におけるリップルの役割拡大

- 中央銀行デジタル通貨(CBDC)との関係

- 環境に配慮した仮想通貨としての地位確立

- DeFiやNFTなど隣接分野への進出

リップル社とSECの裁判動向

2024年10月2日、SECはリップル社に対する判決の一部を不服として控訴を提起しました。SECはリップルのデジタル資産プラットフォームでの販売や、幹部による個人的な販売などの点を争う意向です。

大統領選で仮想通貨に前向きな姿勢のトランプ氏の当選後も、リップル社とSECの裁判は継続しており、今後はゲンスラー委員長退任後の新しいSEC委員長の動きに、リップルの価格は大きな影響を受けると見られています。

国際送金市場におけるリップルの役割拡大

リップル(XRP)は円滑な国際送金を実現するために発明されたため、USDTのように広く利活用されることが価格上昇にも非常に重要となってきます。

リップル社が提供する「RippleNet」には、世界45ヵ国300以上の金融機関が参加しており、日本でも三菱UFJ銀行やみずほ銀行などの大手銀行が提携を発表しています。

特に東南アジアやアフリカなどの新興市場でリップルの技術が注目を集めています。例えばフィリピンではモバイル決済事業者のCoins.phと提携し、南アフリカやナイジェリアの銀行とも協力関係を築いています。

ただしリップルの採用はまだまだ限定的で、SWIFTのような既存システムが誇る広域ネットワークに追いつくには数年単位の時間がかかると予想されます。その間に今後に注目が集まるIOSTなどの仮想通貨が台頭する可能性もあります。

規制の不確実性も普及の障害となっているため、アメリカを中心とした各国の規制環境の整備状況を引き続き注視していく必要があるでしょう。

中央銀行デジタル通貨(CBDC)との関係

リップル(XRP)はCBDC開発において重要な役割を果たしています。2023年リップル社は中央銀行や政府機関がCBDCを発行・管理できる「Ripple CBDC Platform」を発表しました。

このプラットフォームはXRP LCPの技術を基盤としており、CBDCの全ライフサイクルを管理できます。

リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOによると、同社は現在10カ国の政府とCBDCプロジェクトで協力しています。ブータン、パラオ、モンテネグロ、ジョージア、コロンビアなどがその一例です。

CBDCへの取り組みはリップルの価格上昇に重要な意味を持ちます。各国の中央銀行との協力関係を築くことで、リップルの技術の信頼性と実用性が証明されることで、リップルの需要増加につながる可能性があります。

またCBDCとリップルの相互運用性が高まれば、クロスボーダー取引におけるリップルの役割が拡大し、価値の向上も期待できます。

環境に配慮した仮想通貨としての地位確立

リップル(XRP)が環境に配慮した仮想通貨として広く受け入れられることも、リップルが今後伸びるためには重要になります。

SUI仮想通貨のようにリップルは非常にエネルギー効率の高いアルゴリズムを採用しており、1回のトランザクションに必要なエネルギー消費量がビットコインの約12万分の1程度で済みます。

リップル社は2030年までにカーボン・ニュートラル達成を目指すと宣言し、具体的な取り組みとして、以下を掲げています。

- カーボン・フットプリントの測定と削減

- 再生可能エネルギーの購入

- 革新的な炭素除去技術への投資

また他のブロックチェーンの脱炭素化を支援するオープンソース・ツール「EW Zero」の立ち上げや、炭素市場へ約129億円を投資し、炭素除去技術企業やマーケットメーカーの支援も行っています。

これらの取り組みはESG投資の観点から機関投資家や環境意識の高い個人投資家からの支持獲得につながり、リップルの競争力向上と市場シェア拡大に寄与する重要な戦略となっています。

DeFiやNFTなど隣接分野への進出

リップル社は分散型金融(DeFi)やNFT市場などへの進出を積極的に推進しています。リップルのXRP Ledgerにスマートコントラクト機能を導入することで、STEPNのようなアプリの開発が可能になり、貸付、借入、取引などの金融サービスもリップル上で提供できるようになります。

またNFT機能の追加により、デジタルアートやNFTゲームにおけるアイテム取引もXRP Ledger上で実現可能になります。

これらの幅広いWeb3市場への進出はリップルにとって非常に重要です。DeFi市場は急速に成長しており、リップルがこの分野でリーダーシップを確立することで、仮想通貨としてのリップルの需要と価値が大幅に増加する可能性があります。

さらにNFT市場への参入はリップルの用途を拡大し、新たなユーザー層を獲得する機会となります。

リップル社は他にも複数のメタバース推進企業に出資していることから、仮想空間内でのリップル普及も期待されています。

まとめ:リップル(XRP)は高い将来性がある

本記事では仮想通貨リップル(XRP)の特徴・仕組みから歴史、今後について解説してきました。

リップル(XRP)とは、従来の国際送金システムであるSWIFTが持つ課題を解決することを目的としてリップル社により開発運営されている仮想通貨、及びそのネットワークになります。

2020年からのSEC(米証券取引委員会)との裁判が長期化し、リップルの価格は長らく低迷してきました。しかし2025年1月に就任するトランプ氏によりこの状況は打破される可能性が高まっており、仮想通貨の儲かる銘柄として期待が集まっています。

AI仮想通貨と同様に時流により大きく上昇する可能性が高いため、投資を検討している人はリップルの最新情報を日頃より追っておくようにしましょう。

本サイトICOBenchは仮想通貨の価格予想に強みを持つため、リップルの価格予想記事も合わせてご確認下さい。また保有にはXRPウォレットも検討したいです。