En juillet 2025, BlackRock a frappé fort. Le géant américain de la gestion d’actifs a accumulé l’équivalent de 3,8 milliards de dollars en Ethereum, et ce, en moins de trois semaines. Un mouvement d’ampleur qui redessine, en partie, les rapports de force autour de la deuxième crypto du marché. Faut-il y voir une simple prise de position tactique, ou les prémices d’un tournant structurel pour l’écosystème Ethereum ?

Une frénésie d’achat sans précédent

En trois semaines à peine, BlackRock a ajouté 1 million d’ETH à son portefeuille, portant son total à 3 millions d’unités. Avec un prix moyen autour de 3 800 dollars, cela représente environ 3,8 milliards injectés, soit plus de 60 % de l’ensemble de ses achats d’ETH réalisés en un seul mois, juillet.

À travers son fonds iShares Ethereum Trust, la firme contrôle désormais environ 2,5 % de l’offre totale d’Ethereum en circulation (3 millions sur 121 millions d’ETH). À ce niveau-là, chaque mouvement stratégique pèse sur le prix, bien sûr, mais aussi sur le climat général de confiance autour de l’actif.

iShares Ethereum ETF now holds over 3 million ether…

Just hit 2mil back on July 12th.

Current total supply of eth = 121mil pic.twitter.com/ab9a6BHulw

— Nate Geraci (@NateGeraci) July 30, 2025

D’un point de vue strictement macro, une telle concentration sur un actif aussi volatil peut sembler hasardeuse. Mais plusieurs analystes y voient surtout un pari à long terme sur Ethereum comme socle technique des marchés financiers du futur.

Miser sur Ethereum, même quand ça secoue

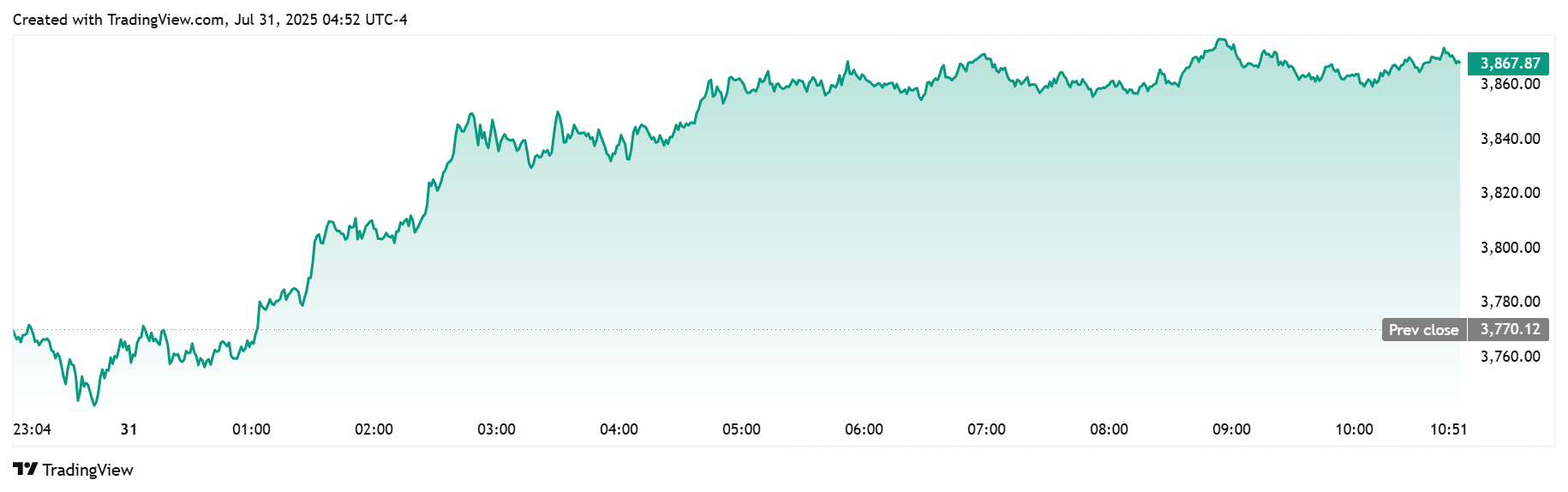

Ce qui surprend, c’est le timing. Car cette accumulation intervient dans un marché qui reste chahuté. Ethereum a bondi de 52 % en juillet, mais les signaux restent instables, avec un sentiment de marché encore partagé entre espoir de rallye et tentation de prise de bénéfices.

Mais manifestement, BlackRock et quelques autres n’en ont cure. L’approbation récente d’ETF Ethereum au comptant a clairement changé la donne. Ces nouveaux instruments permettent aux institutionnels d’exposer leurs portefeuilles à ETH sans se frotter aux contraintes techniques de sa détention.

C’est le début d’un nouveau cycle : plus lent, plus structuré, mais potentiellement bien plus profond. On ne parle plus seulement de spéculation ou pas uniquement. Le pari, ici, porte sur l’infrastructure : finance décentralisée, tokenisation d’actifs, architecture Web3. BlackRock ne mise pas juste sur un prix, mais sur un système.

Une concentration qui pose question

Mais ce mouvement soulève aussi quelques inquiétudes. Car que signifie, au fond, qu’un seul acteur contrôle 2,5 % de l’offre d’un actif supposé décentralisé ?

Pris isolément, ce chiffre peut sembler anecdotique. Mais si l’on y ajoute les positions croissantes de Fidelity, ARK ou Grayscale, le tableau devient plus dense. À mesure que les grands noms de la finance traditionnelle s’invitent à la table, la part de l’offre réellement disponible pour les particuliers ou les développeurs se réduit.

Et ce n’est pas qu’une question de prix. Cette concentration pourrait à terme peser de manière indirecte mais réelle sur certaines décisions communautaires : votes sur l’évolution du protocole, choix techniques, etc.

En clair, le risque est là : voir les grands fonds peser, même sans le vouloir, sur la gouvernance du réseau. Un glissement discret, mais qui va à rebours de l’esprit d’origine.

Malgré tout, l’effet immédiat de l’entrée en scène de BlackRock est clair : haussier. Le franchissement récent des 3 500 dollars par l’ETH n’est pas qu’un effet de marché. Il est aussi symbolique. Ethereum est en train de s’ancrer dans la finance globale, de manière tangible.

Mais cette exposition accrue vient avec de nouvelles contraintes. Désormais, l’écosystème devra prouver qu’il tient la charge : congestion, frais de transaction, déploiement des solutions de seconde couche… Rien n’est encore tout à fait réglé.

Et plus les flux institutionnels grossissent, plus la pression monte. BlackRock parie sur Ethereum comme réserve de valeur programmable. Mais pour que ce pari tienne, il faudra réussir à concilier rigueur du code et exigences du marché : deux logiques parfois aux antipodes.